仙台弁護士会横領事件 弁護士会で横領が発生するメカニズムを考える【明日は我が身】

仙台弁護士会において、事務職員が会の経費約5000万円を横領したとして起訴され、内3500万円の横領が認定されて、懲役4年6ヶ月の実刑判決を受けるという事件が発生した。

https://news.yahoo.co.jp/articles/29cf18ffc8b7976374f9a06695aa9f728e80c436

約3500万円横領 仙台弁護士会元職員に実刑判決〈仙台市〉

仙台弁護士会の会費などおよそ5000万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた元職員の女に対し、仙台地方裁判所は懲役4年6カ月の実刑判決を言い渡しました。 元仙台弁護士会の職員で、現在は無職の菅原里美被告(43歳)は、経理を担当していた2018年から3年にわたって、弁護士の照会手数料などおよそ5000万円を着服した業務上横領の罪に問われていました。これまでの裁判で、菅原被告は「事実誤認がある」として無罪を主張していました。 8月29日の判決公判で仙台地裁の大川隆男裁判長は、起訴された5000万円のうち、およそ3500万円の横領を認定したうえで、「長年にわたり経理を一任されていた菅原被告の犯行は、背信的かつ継続的で被害結果も重い」と指摘。そのうえで、「私欲的な動機に酌量の余地はない」などとして懲役4年6カ月の実刑判決を言い渡しました。

私が所属する福岡県弁護士会は、人数にして仙台弁護士会の約3倍である。このため、弁護士会毎に会費の金額は異なるものの、大雑把に計算して、動かしている金銭も3倍近いと見込まれる。このため、仙台弁護士会と同じような規模の横領事件は、決して他人事ではない。

私は、以前、ある企業において発生した横領事件の第三者委員会委員を務めたことがあり、また、弁護士になる前に、監査法人で経理の調査を行っていたことがある。そこで見えてきたのは、横領事件が発生するメカニズムは概ねどのような組織においても同様であり、対策についても、言われてみれば当たり前のことばかりであること、しかし、実際には当たり前の対策が行われていないために、事件が発生していることである。

これから述べることは、弁護士会はもとより、一般企業にも当てはまることである。

弁護士会固有の問題については、この事件での逮捕報道の際に掲載した記事を参照してほしい。

弁護士会職員による横領事件の報道を受けて 見直そう!会計の落とし穴

まず、判決では、被告人は、「長年にわたり経理を一任されていた」ということである。これこそが、横領事件の発生する第一の原因である。

過去に発生した横領事件の殆どは、特定の人物が、長期間にわたって経理処理・出納に関する事務を排他的・独占的に掌握していたという背景がある。会計監査でよく「聖域を作ってはいけない」と言われる。金が絡む事務について、特定の人物しか立ち入れないような領域が作られていると、それだけで横領のリスクは跳ね上がる。

考えてみれば当たり前の話であり、横領してもすぐにバレるような状況で横領する人はいないし、仮に行ったとしてもすぐに発覚するので、大きな金額になることもないだろう。しかし、特定の人物のみが事務を掌握しており、第三者の目が行き届かないということになると、銭勘定を多少誤魔化してもバレないので、横領は容易になる。横領事件で、最初から数千万の単位で横領するという事案は稀であり、最初は数万円程度の少額の横領だったものが、段々と金銭感覚が麻痺してきて、気が付いたら億近い金額になっていたという事案の方が多い。

このように、お金が絡む事務を特定の人物に任せきりにすることは、非常にリスクが大きい。たとえて言えば、ダイヤの指輪を庭先に放置しているようなものである。

しかし、何故、弁護士会のように日頃からそういう事件に触れている人の集まりにおいて、このように基本的な不正防止のための対策が行われていなかったのか、これは不思議である。

仙台弁護士会の事務職員については推測に留まるものの、一般論として、このような事案において、「金銭管理を委ねられている事務職員」というのは、大抵がベテランであり、新卒で採用されて十年単位で勤続している、などという人物も少なくない。いわゆる「お局」的なポジションである。このため、時には上司よりも事務処理について知り尽くしており、上司ですら手の出せない領域=聖域を作りやすい。また、ベテラン故に、後輩は怖くてもの申すことができない、という事態が容易に発生する。

こうした事態を防止するにはどうすればよいかというと、模範解答としては、第三者によるチェック体制を強化することや、人事異動により定期的に金銭管理の事務を担当する職員を交代することなどが挙げられる。しかし、前者については、チェックする者とされる者との力関係次第では形骸化するリスクがあるし、後者については、ある程度の規模の組織でないとあまり意味がないという問題点がある。

結局のところ、大前提として意識しておかなければならないのは、「金が絡む話に性善説などあり得ない。人を見たら泥棒と思え」ということであり、弁護士会もその例外ではないと言うことである。弁護士ですら、後見人の財産を使い込むような事件が発生しているのであるから、当然のことである。

また、そもそも弁護士会は、安易に事務職員を抱えすぎである。自動化することによって人の手に頼らずに行う事務作業はたくさんあるはずであり、人に任せるとしても、派遣社員などのアウトソーシングを活用すべきである。人間が増えればそれだけ問題が発生するし、管理・監督も難しくなる。

そして、以前も少し述べたが、今回の事件では、窓口で支払われた弁護士会照会の手数料や会費を懐に入れるという手口だったようである。

会費については、当会は原則、銀行の自動引き落としであるため、仙台弁護士会でも、横領された金銭のメインは弁護士会照会の手数料だったのではないかと推測される。こちらも、コロナを契機に当会では振込に切り替わったものの、以前は窓口払いであった。

現金を取り扱うことは、それ自体がリスクであるというのは、会計監査の基本である。現金は懐に入れても痕跡が残りにくいからである。人に金を触らせることのリスクに、もっと意識的になるべきである。

その他のコラム

最判令和6年10月31日令和5年(受)906号 大学教員の任期

はじめに 本件は、大学の教員の職が大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たるとされた事例である。 事案の概要 Xは、羽衣国際大学(Y:学校法人羽衣学園が設置、運営)人間生活学部人間生活学科生活福祉コース専任教員であった者である。 Yは、同コースの専任教員4名のうち1名が退任したことに伴い、後任の専任教員を募集していたところ、Xがこれに応募した。募集要項で...

少年法改正に関する問題点

これまでの議論の経過 現在、少年法改正の議論が進められているが、これは元々、民法の成人年齢引き下げや、選挙権を与える年齢を18歳としたことに伴って、少年法の適用年齢も引き下げるべきではないかという議論に端を発している。しかし、これに対して反対意見が根強かったため、最終的に、妥協の産物として、①18歳、19歳の少年については逆送の範囲を拡大し、②逆送されて刑事事件となった場合に実名報道を解禁する、という内容で改正がなされようと...

最決令和7年1月27日令和6年(あ)753号 監護者性交等罪と「身分」

判旨 18歳未満の者を現に監護する者(以下「監護者」という。)の身分のない者が、監護者と共謀して、監護者であることによる影響力があることに乗じて当該18歳未満の者に対し性交等をした場合、監護者の身分のない者には刑法65条1項の適用により監護者性交等罪(令和5年法律第66号による改正前の刑法179条2項)の共同正犯が成立すると解するのが相当である。被告人は、当時16歳であった本件児童の監護者ではないが、監護者である同児童の...

ノラネコ弁護士直伝刑事弁護Ⅰ捜査弁護 発売のお知らせ

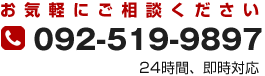

ノラネコ弁護士直伝刑事弁護Ⅰ 捜査弁護 kindleでついに発売! 従来の刑事弁護のキラキラした理想論に正面からケンカを売る問題作爆誕! 購入は以下の表紙画像をクリックしてください。 X(Twitter)共有&フォローお願いします! Tweet Follow @mizuno_ryo_law お問い合わせは、LINE友だち追加が便利! 事務所ホームページ https...

【日本人よ、これが検察だ!】プレサンス社元社長冤罪事件の担当検察官に付審判決定(中編)【断罪】

導入 さて、前回までで、プレサンス社元社長冤罪事件の概要や、特別公務員暴行陵虐罪、付審判請求の仕組み、大阪地検特捜部の検事による心も品もあったもんじゃない、ヤクザ映画のワンシーンやビ○グモ○ターの思い出蘇る取調べをご紹介した。今回は、これについて裁判所がどのような評価を行ったか、決定文をみてみよう。 前回記事はこちら 決定文の検討(8日の取調べ) (2)特別公務員暴行陵虐罪の該当性 ア 8日の取調べについて ...