続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ7 小康状態は捜査の遅延か

はじめに

持続化給付金の不正受給について、一般の方や、全国で同種事案の弁護人をされる先生方の参考になるよう、持続化給付金の判決について、情報収集を行い、分析を続けている。前回の記事から、さらにいくつかの判決に関する情報を入手した。

これまでの過去記事は以下をご覧いただきたい。

続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ6 執行猶予判決の増加は「第2波」の到来を予感

続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ5 背景事情の多様化 20210917

続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ4 徐々に増える実刑判決 20210804

続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ3 不可解な地域差 20210703

続報 持続化給付金詐欺 の判決まとめ2 20210616

【速報】 持続化給付金詐欺 の判決まとめ 20210429前回から約1箇月半を経過し、新たな事案が集積されてきたため、さらに分析を行いたい。

報道発表から読み取れる範囲で一覧表を作成しており、役割や被害弁償、分け前などについては一部、推測に渡るものも含まれている。また、本稿掲載時点で検察官による求刑まで行われ、判決言渡未了のものについても参考のために掲載した。

ちなみに、これらの判決の中で、当職が弁護人として関与しているものは存在しない。

最新の一覧表はこちら

判決内容

前回から3件(判決3件)増加し、執行猶予付判決が2件、実刑判決は1件となった。3件のうち、1件が高裁所在地の地方裁判所、2件がそれ以外の地方裁判所本庁である。

判決の分析

判決53は、自民党の某議員の事務所スタッフを首謀者とする組織的な持続化給付金の不正受給において、仲介役として関与した被告人に関する事例である。件数は3件であるものの、首謀者の指示を申請役と思われる共犯者に伝達するという、比較的単純な役割を担っていたこと、首謀者との個人的関係から犯行に加担したもので、自身は経済的に利益を得ていないことなどが、同種の事案に比較してやや軽い量刑となった(求刑自体も懲役2年6月)理由ではないかと思われる。

判決54は、1件の自己名義の申請の事案である。被告人が別件で執行猶予中であったため、実刑判決が選択されている。懲役1年2月という結論は、それを前提にすれば、従前の傾向通りであると考えてよいと思われる。

判決55は、3件の不正受給について執行猶予付判決としたものである。報道からは詳細不明であるものの、件数に比較すると、平均的な程度の量刑であると思われる。

年齢・職業

20代が29人、30代が12人、40代が7人、50代が2人、60代が1人、70代が1人であり、平均は31.96歳と、依然として若年者が圧倒的に多く、平均年齢も低い傾向にある。参考までに、平成30年度の一般刑法犯における高齢者の割合は21.7%である。このことから見ても、持続化給付金の不正受給は、主に若い世代による犯行であることが裏付けられると言える。

今後の見通し

11月は、持続化給付金関連の裁判の報道がやや少なく、小康状態とも言える状況であった。しかしながら、筆者の体感では、必ずしも捜査が終結し、事件全体が終わりに近づいていると言うことはなく、むしろ、持続化給付金の不正受給以外の他の事件に対する対応に追われるあまり、捜査機関がマンパワー不足で捜査遅滞に陥っているのではないかと思われる。

逮捕・勾留されている事件については、時間制限の関係から早期処理するインセンティブが働くものの、近時は、数件が起訴された段階で保釈請求が認められることも少なくないため、保釈された時点から、裁判所も検察官も、事件の進行管理がおろそかになってくる傾向は否めない。また、警察内部の割り振りの問題もあり、元々、事件が多く、多数の人員が配置されている警察署(都心部や歓楽街を管轄する警察署など)が担当になった場合には、比較的早期に捜査が進行するのに対して、それ以外の、いってみれば普段のんびりしている警察署がたまたま、担当することになった場合には、担当警察官の休暇などで一気に捜査が遅延してしまい、予定されていた捜査が月単位で遅れるという事態も発生している。

また、既に捜査が進み、裁判手続にかかっているならまだよい方で、1年以上前に発覚しながら、首謀者の立件に至らないものもあるようである。

まとめ

前回も記載したとおり、持続化給付金不正受給は、初犯でも実刑の可能性がありうる事件類型である。

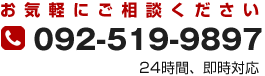

また、他の犯罪類型と比較すると、相応の学歴や社会的地位があり、家族や安定した勤務先を有する者がこの犯罪に手を染めていることも珍しくない。こういう場合、突如として逮捕・勾留され、長期間にわたって接見禁止となることにより、家族や仕事に与える影響は甚大であり、被疑者段階あるいは起訴後の保釈段階の弁護活動も重要になってくる。これらについては機動力が求められ、弁護士によって対応が異なってくるため、依頼する弁護士は慎重に選んだ方がよい。安易に、全国展開しているとか弁護士の人数が多いとか元検事の弁護士がいると言うだけで決めるというのは、あまりおすすめしない。

現在、全国的に、捜査がやや遅れ気味であるような印象をうけるものの、特に実刑判決が予想されるような事案の場合、保釈されているからと言ってゆっくり裁判をしてもよいということにはならない。これにより、判決が遅れれば、その分社会復帰も遅くなってしまうのであるから、迅速な裁判を受けることの必要性は、勾留されている事件と比較しても決して劣らない。

また、中小企業庁は、国民の税金を回収する立場として、現在の運用である、「申請名義人が全額を返金しない限り受け付けない」という取扱いを直ちに廃止し、申請名義人以外からの弁済や、分割払いの提案などに柔軟に応じるよう努めるべきである。実際、地方自治体の管轄にかかるコロナ対策の給付金などでは、そのような個別交渉にも柔軟に応じているところもあるようである。ひとたび不正に受給されて失われた血税は、当然には戻ってこないのであり、僅かでも回収できる範囲で回収するというのが、このようないい加減な審査体制で税金を散逸させた役所として、納税者に対する最低限の誠意というものであろう。所詮霞が関の役人は他人の金を回しているだけだという失望感は、我が国の経済政策に対する不信感にもつながりかねない。銀行や消費者金融、債権回収業者などのノーハウを参考にして、可及的に損害を回復する措置を執ることは、公務員として当然の責任である。

ご依頼を検討中の方に~当事務所の方針

最後に、最近、問い合わせを受けることが多くなっているので、持続化給付金の不正受給に関する依頼を検討されている方に、当事務所の基本的な方針をお伝えしておきます。

被疑者段階

被疑者段階での依頼については、警察署等への接見が必要となってくるため、ある程度の地理的制約があります。このため、あまりに遠方の事件についてはお断りすることもあります。但し、現地に知り合いの弁護士がいる場合には、共同で受任して、接見は専ら現地の先生にお願いするという形で受任することは可能ですので、まずはお問い合わせいただければと思います。

当職が受任した場合、遠方に接見に行く場合には、交通費実費と日当をいただきます。日当については、距離や所要時間などによって異なってくるので、詳細は個別にお問い合わせください。

なお、正式に依頼するかどうかは未定であるものの、とりあえず一度接見に行った上で、今後の弁護方針に関するセカンドオピニオンを提供するということも可能です。こちらについては、日程が合う限りにおいて、全国対応が可能です。弁護士費用及び日当、交通費については、お問い合わせください。

被告人段階 第一審

起訴後からでも、勿論ご依頼は可能です。この場合、被疑者段階よりは接見頻度も少ないことが想定されるため、被疑者段階よりは、遠方のご依頼でもご負担は少ないと思います。保釈により釈放された場合には、テレビ電話等での打ち合わせも可能です。弁護士費用については、件数や認否、事案の複雑さによって変わってきますので、個別にご相談下さい。

被疑者段階同様、セカンドオピニオンのご依頼も歓迎です。この場合は、現在、依頼している弁護人から、事件に関する記録を入手した上でご相談下さい。

被告人段階 控訴審 上告審

控訴審、上告審のご依頼も可能です。

まず、第一審の判決謄本等を検討した上で、控訴に関する見通しについて意見を述べるという形でご依頼いただくことが可能です。

控訴審は、通常の事案であれば、弁論を1回開いて結審し、第2回で判決言渡しになることが多いため、遠方の事案でも、期日のために出廷する回数は2回となることが多いです。ただ、接見や保釈請求等の関係で出張が必要となることもあります。

判決文・報道記事提供のお願い

データベースを充実させるため、持続化給付金不正受給に関する判決文や報道記事をご提供いただける方を探しています。

こちらからお願いいたします。

その他のコラム

持続化給付金不正受給に関する続報

令和3年1月19日に、続報 福岡で持続化給付金詐欺の摘発相次ぐという記事で、福岡県で持続化給付金不正受給による摘発が相次いでいることをお伝えした。 今回、さらに、福岡県警が同様の事案を摘発した。 こちらをご覧いただきたい。 持続化給付金詐欺の疑い 19歳の少年ら4人逮捕 福岡県 逮捕段階ということもあるので、名前については*に置き換えた。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、福岡市城南区に住む建設作業...

最決令和7年1月27日令和5年(あ)422号 組合活動に際して行われた犯罪に関する共謀の成否

判旨 原判決が是認する第1審判決の認定及び記録によれば、本件各行為は、被告人が執行委員長であったA労働組合B支部(以下「B支部」という。)が、バラセメント等の輸送運賃を引き上げることにより輸送業務に従事する運転手らの労働条件の改善を図るとの目的の下、近畿地方におけるバラセメント等の輸送業者の輸送業務を一斉に停止させること等を意図して、多数の組合員を動員して組織的に行った活動(以下「本件活動」という。)の一環であるところ、...

令和のポンジスキーム??? トケマッチから学ぶ、ダマされないための知恵

動画はこちら 1 はじめに ロレックスが消えた?「時計シェア」の危うい中身高級時計シェア「トケマッチ」破たんの背景(東洋経済オンライン 2024年2月14日) 「貸していた高級時計が戻ってこない――」 ロレックスをはじめとする高級ブランド時計を借りたい人、貸したい人をマッチングするシェアリングサービス「トケマッチ」の運営会社・ネオリバースが突然の解散を発表した。これにより同社に貸し出していた時計オーナーに時計が...

大崎事件第4次再審請求 最高裁の羊頭狗肉

はじめに 本件は、いわゆる大崎事件を巡る第4次再審請求にかかる最高裁決定である。 大崎事件は、A氏(以下単に「A」という)が、夫B、義弟C及びCの子Eと共謀の上、義弟Dを殺害したとされる事件である。 Aは懲役10年の判決を受けて服役後、これまでに3回、再審請求を行っている。 主な争点は、Dの死因は何であるかという点と、共犯者とされるB,C,E、共謀を目撃したとされる証人I、本件直前にDをD宅まで運んだF及び...

【なぜこうなった】新潟県弁護士会元副会長による横領疑惑について

X(Twitter)共有&フォローお願いします! Tweet Follow @mizuno_ryo_law お問い合わせは、LINE友だち追加が便利! 事務所ホームページ https://mizunolaw.web.fc2.com/index.html 刑事事件特設サイト https://mfuklocriminaldiffence.com/ 医療事件特設サイト ht...